ところで、私も含めて昨今の「ママ」達は(私はママじゃないけど!!)こと「ママ友」関連の議論になると、激アツすぎるとお思いになりませんか?(ママ友いる・いらない論争やらママ友カーストやらママ友いじめ、ボスママなどなど、、、)

古くは大奥に始まり(!!)、婦人会、公園デビュー、PTA、OL給湯室など、女同士の醜い争いは常に女社会のホットな話題として議論されつくされてきたわけですが、それにしても「ママ友」という言葉の持つ斬新に狭すぎる視野とトレンド感には着目せざるをえません。

なぜ、今この「ママ友」がそんなに熱いのか!!?いつもの様に妄想による独りよがりな仮説を勝手な打ち立てて行きたいと思います。

仮説1 「ママ友」という言葉が持ってる共感性の広さがとにかくスゲー

そもそも「ママ友」という言葉を広めたのは、インターネットと雑誌メディアだったと記憶しています。もともと90年代後期より「飲み友」「メル友」「チャッ友」のように友だちに属性をつける呼び名が流行って(?)おり、「ママ友」も一目で属性のわかる便利な三人称の一つとして生まれました(勘)。

それが、ちょうどその頃に時代を席巻し始めたのブログやSNSなどの「ザ・公開日記」(言い方古い)によって、瞬く間に波及しました。それまでは閉鎖的だったなんでもない主婦の日常について、全国の不特定多数の人と、会話ができるようになったからです。ネットで出会う全くの他人に、一発で関係性や属性を理解してもらえる「ママ友」と言う言葉は、説明不要な三人称として重宝されました。

さらには「ママ友=ママ同士の友だち(ママとしての共感を得るための友)」という目的や共感性がひと目でわかるキーワードとして、「ママ友になりませんか?」「ママ友ができないのでさみしいです」などという言い方とともに、一般用語としての地位を確立しました。

ところが。この「ママ友」を負の意味で流行らせたのが、2011「名前をなくした女神」。これが「子供の友だちのママだから表層的に仲良くしきてたけど、本当はストレスだよね」というみんなの内在意識を呼び覚まし、「ママ友関係は実は面倒でこわい」という社会的認知を高めました。

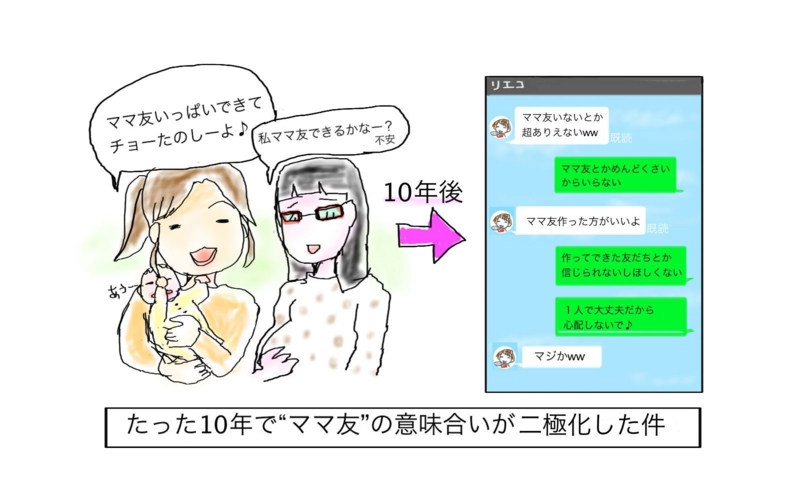

つまり今度は、みんなが「やりづれーな」と感じていた嫌悪感を「ママ友=ママだから友だちやってる人(ママじゃなきゃ友だちじゃない人)」のひと言に集約できたので、負の共感性も獲得できたのです。

かくして、両方の共感性が高まったところで、今現在の議論の激化につながったのだと私は想像しています。

このどちらのベクトルにも対応できる「ママ友」という言葉の間口の広さが、何かと話題にされる一要因ではないかと私は考えています。

長くなったので後半に続きます